|

Морской кадетский корпус

Наряду с военно-учебными заведениями России конца XVIII — начала XIX века, выпускавшими офицеров для сухопутных войск, существовал кадетский корпус, который готовил морских офицеров.

В 1733 году специальная комиссия рассматривала состояние военно-морских сил. Высказывалась мысль, что «русские подданные, и особливо шляхетство, от морской службы сколь возможно уклоняются и больше стараются служить в сухопутной армии, так как там они скорее имеют случай выслужиться и получить чины, нежели при флоте, где столько случаев не имеют и столько вакансий не бывает». Комиссия предложила ряд мер, чтобы дворянам «к морской службе наивяще охоту подавать». В частности, было рекомендовано перевести дворян — уроженцев Новгородской губернии из Сухопутного шляхетского кадетского корпуса в Морскую академию. Дело в том, что еще Петр I приказывал набирать на флот людей из Архангельской и Новгородской губерний, так как из них, по его мнению, быстрее можно было сделать хороших моряков. Верховная власть поддержала комиссию, и 35 дворян-новгородцев поменяли красивые кадетские мундиры на скромные платья гардемарин Морской академии. (К слову сказать, одним из этих «неудачников» был Иван Логинович Голенищев- Кутузов — дядя М.И.Кутузова, впоследствии директор Морского кадетского корпуса). Комиссия также определила, что Морская академия, как и Сухопутный кадетский корпус, должна выпускать офицеров, а не унтер-офицеров, как это практиковалось до последнего времени в Морской академии; да и финансовое довольствие кадет было значительно выше, чем у бедных «академистов», которые, «взирая на подобных себе, обретающихся в кадетском корпусе кадет, которые хотя и не в таких трудных науках обстоят, но во всяком довольстве находятся, бескуражны остаются».

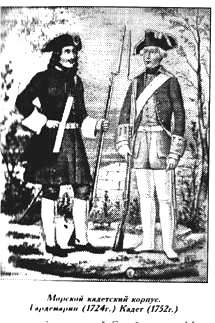

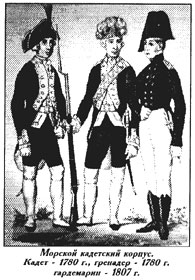

Роты состояли из гардемарин, кадет второго и третьего классов (всех по 40 человек). Из лучших по успеваемости и дисциплине гардемарин в каждой роте назначались каптенармус, подпрапорщик, фурьер, сержанты, капралы и ефрейторы. Командовал ротой капитан 3 ранга, и, кроме него, в роте были капитан-лейтенант, унтер-лейтенант и прапорщик, который производился из кадетских унтер-офицеров. Из каждой роты, по примеру Сухопутного кадетского корпуса, определялись 13 гренадер, которые отличались от товарищей формой одежды, амуницией и оружием. Каждый воспитанник имел ружье и тесак на поясной портупее с медными пряжками, вторая портупея через левое плечо предназначалась для натронной сумки. В качестве повседневной формы кадетам полагался зеленый сюртук с белым воротником и обшлагами или белый камзол. Все их жалованье вычиталось на обмундирование и питание, а положено было кадетам третьего класса 18 рублей в год, кадетам второго класса — 24 рубля, а гардемаринам и ефрейторам — 30 рублей (но гардемаринам оставляли 6 рублей в год на личные расходы — «для лучшего к трудной морской службе куража и дабы в обучении ревностнее простирались»).

По штатам постоянного состава Морского кадетского корпуса преподавание математических и навигационных наук вели профессор, два преподавателя и при них шесть подмастерьев, а также шесть так называемых «учеников большой астрономии» (из них впоследствии назначались подмастерья). Артиллерии и фортификации обучали два преподавателя и при них два подмастерья. Также предусматривались два преподавателя по «географии, генеалогии и для учения в штиле и в риторике, истории, политике, в морали, геральдике и прочих шляхетских науках». Трудно сказать, как два преподавателя могли справляться с таким количеством учебных курсов, да и неясно, что такое «прочие шляхетские науки»». Кадеты и гардемарины обучались трем иностранным языкам — французскому, английскому и немецкому, а также рисованию, танцат, фехтованию. В штате кадетского корпуса был предусмотрен и переводчик с латинского языка — для перевода научной технической литературы, которая потом издавалась в корпусной типографии. Типография досталась «по наследству» от Морской академии. В ней издавались материалы не только для нужд корпуса, но и различные книги, пособия, карты по заказам Адмиралтейства (кстати, средства, полученные типографией за выполненные заказы, шли в казну корпуса).

Алексей Иванович был родом из небогатой семьи, унаследовав от своих родителей десять крестьянских дворов. Одиннадцати лет от роду поступил в Морскую академию, выпустился из нее гардемарином и спустя три года стал мичманом. Он быстро рос в званиях и к 1757 году был уже капитан-командором. Плавал на Белом, Балтийском и Каспийском морях, командовал фрегатами «Кавалер» и «Меркурий», серьезно занимался гидрографией Каспийского моря и Финского залива, по служебным журналам экспедиции Беринга составил карты Камчатского моря и американского побережья, в течение шести лет разработал и издал «Атлас Балтийского моря», занимался составлением «Свода морских сигналов». Приняв кадетский корпус и подбирая преподавателей и офицеров, сам реферировал учебники, проводил занятия с воспитанниками, занимался реконструкцией корпусных зданий и даже тем, что заготовлял впрок для кадет обмундирование и продукты питания. В 1760 году Алексей Иванович Нагаев сдал свою должность капитану 1 ранга А.М.Давыдову.

Вот, например, как сдавал экзамен некто сержант Петр Степанов — «от роду 25 лет, из дворян, в 1743 году определен из недорослей в Морскую академию в ученики; в 1745 году написан в гардемарины из науки сферики; в 1753 году пожалован в кадетский корпус сержантом из науки круглой навигации. Артиллерии, фортификации, рисованию корабельных членов, экзерции ружейной и пушечной обучался. На море служил восемь кампаний». Как видно из этих данных, выписанных в экзаменационную тетрадь из формулярного списка, сержант Петр Степанов был уже достаточно опытным моряком.

А вот какие вопросы ставились ему на экзамене: 1) О приливах и отливах. 2) Об исправлении румбов. 3) О дрейфе корабля при данной парусности. 4) Об определении течения моря на якоре и со шмонки. 5) Об определении скорости корабля. 6) О поверении склянок. 7) Об определении склонения компаса на берегу и на море... 9) Об определении широты места (находил ее по меридиональной высоте Солнца, которую измерил квадрантом). 10) Задача: «1720 года мая 1-го дня ниже объявленные плаватели, будучи в разных местах, усмотрели высоту Солнца: первый — северный край Солнца, второй — южный край Солнца в своих зенитах, третий — нижний край Солнца в полночь, четвертый — верхний край Солнца в полдень, на своих меридианах в горизонтах. Желаю знать, в каких ширинах (широтах) плаватели находились?»... 12) Пример определения широты места по меридиональной высоте Солнца... 15) По разности долготы, сделанной по параллели в известной широте, сыскать плавание... 17) Пример неправ счисления и плавания по дуге великого круга, для которого вычислено 18 курсов. 18) Задача: «Когда звезда Сириус восходит и заходит в одно время с Солнцем на московском горизонте и в какой широте восходит вместе с звездой Капеллою?».

1) Нагрузка, определение длины и толщины главных частей рангоута и такелажа; вес канатов и якорей. 2) Сняться с якоря. 3) С фордевинда привести в бейдевинд. 4) Поворотить оверштаг. 5) Поворотить через фордевинд. 6) В бейдевинд под всеми парусами принять шквал. 7) Что делать, идя в бейдевинд под всеми парусами, если ветер свежеет? 8) Рыскливый корабль исправить нагрузкой. 9) Идя в фордевинд, стать на якорь. 10) Стоять на якоре в свежий ветер... 12) Что делать в случае потери мачт вдали от порта? 13) Как заменить потерянный в море руль? 14) При открывшейся сильной течи спасти корабль. 15) Приготовить военный корабль к походу. 16) В отдалении сравнить силу своего судна с неприятельским. 17) Сравнить скорость неприятельского судна со скоростью своего. 18) Узнать, свое или неприятельское судно при сближении выиграет ветер. 19) Если неприятель побежал на фордевинд, как его лучше обогнать? 20) Где место репетичного фрегата или брандера во время ходу и сражения? 21) Построиться в линию баталии. 22) Исправить линию баталии при перемене ветра» (Веселаго Ф. Очерк истории Морского кадетского корпуса. С. 133-135).

В 1755 году он представил в Адмнралтейств-коллегию свою «Универсальную арифметику, содержащую основательное учение, как легчайшим способом разные вообще случающиеся, математике принадлежащие арифметические и алгебраические выкладки производить». После хвалебного отзыва на эту работу профессора Попова по решению Адмиралтейств-коллегий книга была издана «на кошт его, Курганова»» в 1757 году, отчасти заменив «Арифметику» Леонтия Магницкого.

Голенищев-Кутузов родился в семье лейтенанта флота и в тринадцать лет был определен в Сухопутный шляхетский корпус, откуда, как уже говорилось, его перевели и Морскую академию. В 1743 году он произведен в гардемарины, а в 1746 году — в мичманы. Два года служил под командованием Нагаева, занимался вместе с ним гидрографией Финского залива, в качестве командира судна совершал переходы из Кронштадта в Архангельск и обратно, потом по болезни был направлен в годичный отпуск, после которого и получил назначение в Морской кадетский корпус; в 1763 году он получил звание капитана 1 ранга, а па следующий год — генерал-майора и был официально утвержден в должностях директора Морского шляхетского кадетского корпуса, генерал-интенданта флота и члена Адмиралтейств-коллегий. Голенищев-Кутузов, как и Нагаев, прекрасный моряк, в отличие от своего бывшего командира не был кабинетным ученым. Иван Логинович был превосходно воспитан, в совершенстве владел французским и немецким языком, страстно любил русскую литературу. В его доме собирались известные ученые, художники, писатели и поэты. Словом, это был светский человек, использовавший свои знания, дипломатические способности, родственные связи, благоволение императрицы Екатерины II для повышения престижа морской службы и улучшения подготовки флотских офицеров. Если Нагаев когда-то тратил много времени и здоровья на бесконечные тяжбы с Адмиралтейств-коллегией, то Иван Логинович стал членом этого всемогущего флотского управленческого органа и, заняв там подобающее место, уже спокойно мог решать многие проблемы, которые раньше казались просто неразрешимыми.

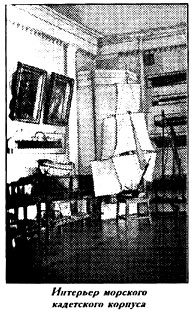

Прежде всего новый директор корпуса добился значительного улучшения материально-бытовых условий для личного состава. Было повышено денежное содержание воспитанников. По примеру Сухопутного кадетского корпуса, к которому была приписана одна деревня с крепостными, Иван Логинович через Екатерину II добился, чтобы Морскому кадетскому корпусу была подарена деревня в 210 верстах от Петербурга, насчитывавшая почти 400 душ. В Кронштадте построили дом — своего рода гостиницу, где могли размещаться гардемарины и преподаватели перед отплытием в море, а также после возвращения «из морских кампании» перед приездом в Петербург. Построили трехмачтовую яхту, на которой гардемарины проходили некоторую практику перед тем, как пойти в плавание на боевых кораблях. Вместо определенных ранее 30 артиллерийских кадет стали обучать 60, так как необходимо было как можно быстрее ликвидировать большой некомплект артиллерийских офицеров на флоте и не брать на должности судовых артиллеристов выпускников Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса.

Коллегия согласилась с доводами одного из своих членов, жалованье офицеров Морского кадетского корпуса было увеличено и стало значительно выше, чем у строевых морских офицеров. По предложению директора корпуса в каждый класс назначался инспектор, который должен был контролировать и оказывать помощь преподавателям; увеличивалось качество преподавателей корабельной архитектуры, механики, артиллерии и фортификации, философии, географии, генеалогии и риторики. Добавились два иностранных языка — датский и шведский, а впоследствии — и итальянский. Специальные преподаватели вели у кадет и гардемарин разговорную языковую практику, так как «знание иностранных языков очень нужно для морского офицера в его службе, ибо морской офицер в своей службе имеет частые сношения с иностранцами и, кроме того, для достижения совершенства в своем искусстве должен читать иностранные книги о мореплавании, каких книг на русском языке, кроме самого малого числа, их вовсе нет».

При Голенищеве-Кутузове были образованы специальные «математические классы» для наиболее способных гардемарин, имевших склонность к математическим наукам и астрономии. Впоследствии па их основе возникли офицерские классы при Морском корпусе, а потом — Николаевская морская академия. А п открытой при корпусе обсерватории наряду с учебными занятиями проводилась и большая научная работа, в основном в интересах флота «Геодезический класс», введенный еще Петром I при московской Навигацкой школе, одно время решили закрыть по той причине, что там обучались разночинцы (дворян среди будущих геодезистов нс было). Однако жизнь показала, что без специалистов геодезии невозможно проводить описания берегов, земель, снятие планов и т.д. Адмиралтейств-коллегия по предложению Голенищева-Кутузова вновь ввела курс геодезии из 50 разночинцев. Впоследствии в этом классе, кроме специальных военных, стали изучать и другие учебные дисциплины. Наиболее способных из разночинцев решили оставлять в корпусе на должности подмастерьев преподавателей. Однако надо иметь в виду, что ученики геодезического класса (гимназисты, как их тогда называли), кроме учебы, должны были прислуживать в столовой у кадет или гардемарин и питаться тем, что оставалось. Будущие преподаватели выходили практически из прислуги, и это не могло не сказываться на отношении к ним и к их предметам.

Своеобразной была забота директора корпуса о гардемаринах, которые плавали на боевых кораблях во время летней практики. Он выступал против введенной еще при Петре I двойной матросской порции для гардемарин на борту боевого корабля, «ибо для молодого человека совершенно не нужно большее количество пищи, чем для матроса, а употребление полторы порции вина и сбитня прямо вредно, ибо приучает к крепким напиткам». Но главное — Голенищев-Кутузов хотел, чтобы будущие флотские командиры приучались на корабле во всем вести себя по-офицерски. Для этого он предлагал в море увеличить гардемаринам «столовые деньги» на 1 рубль 50 копеек в месяц, предоставив им возможность питаться за командирским столом. Адмиралтейств-коллегия согласилась с увеличением «столовых денег» гардемаринам, но решила молодежь за офицерский стол не допускать, а кормить из офицерской кухни, за отдельным столом. Голенищев-Кутузов посылал из корпуса столовое серебро, скатерти и салфетки на те корабли, па которых плавали его питомцы, чтобы гардемарины и артиллерийские кадеты могли чувствовать себя за столом в достойной обстановке. Как видно, директор корпуса придавал большое значение этому моменту в воспитании будущих офицеров. В этих же целях — для улучшения нравственного воспитания кадет и гардемарин — кадетский капельмейстер обучал будущих офицеров игре па различных музыкальных инструментах; был организован кадетский хор. Голенищев-Кутузов всемерно поднимал престиж службы офицеров в корпусе, добиваясь для них денежных льгот, оказывая определенные знаки внимания и демонстрируя свое уважение к их службе. Директор корпуса приучал воспитанников к мысли о том, что добросовестный труд офицера на благо Отечества никогда не остается незамеченным. Он писал приказы и инструкции, направленные на улучшение качества преподавания, лично занимался подбором преподавателей, организовывал библиотеку для воспитанников и преподавателей, приглашал в корпус известных флотоводцев, государственных деятелей, ученых, которые выступали перед гардемаринами, кадетами и гимназистами.

Уроки проходили утром с 7 до 11-и днем с 14 до 18 часов. Математические и специальные (морские) дисциплины, а также иностранные языки — предметы, которые требовали большого умственного напряжения, планировались на утреннее время, а после обеда проводились уроки по «словесным наукам». Причем по географии и истории домашних заданий не было, весь материал следовало выучивать на уроках «через затвержение при оказывании поочередно всех в классе»». Характерно, что курс истории Г.А.Полетика сократил до заучивания кратких хронологических таблиц, то есть сделал то, что было осуждено и от чего уже отказались в других кадетских корпусах.

Арифметику кадеты изучали по «Универсальной арифметике» Курганова. К тому времени Николай Гаврилович Курганов написал и издал математическую и морскую энциклопедию, учебники по геометрии и тригонометрии, составил руководство по фортификации, сделал несколько переводов научных и технических работ с французского, немецкого, английского и латинского языков. «Морские эволюции» изучали по книге Госта, переведенного с французского самим Голенищевым-Кутузовым. Довольно известным преподавателем в Морском кадетском корпусе были Василий Никитович Никитин и Прохор Игнатьевич Суворов, оба они учились в Англии, защитили ученые степени магистров в Эдинбургском университете.

Погорельцев решили разместить в одном из зданий в Кронштадте. Однако преподаватели отказывались ездить ежедневно из Петербурга в Кронштадт, да и сам директор руководил корпусом из столицы. Процесс разрушения того, что когда-то было создано в Морском кадетском корпусе, шел довольно быстро. Должности преподавателей и командиров стали занимать офицеры Кронштадтского гарнизона, по тем или иным причинам списанные с кораблей на берег, положение усугублялось еще и плохими материально-бытовыми условиями. Если в Петербурге быт кадет был налажен, то в новом, не приспособленном для проживания и обучения здании не было даже нормального отопления, поэтому кадеты вынуждены были воровать дрова на соседнем складе Адмиралтейства, а свой небогатый рацион пополняли за счет ночных набегов на торговые лавки. Директор корпуса И.Л.Голенищев-Кутузов к тому времени был уже вице-президентом Адмиралтейств-коллегий, ему фактически подчинялись все морские силы, поэтому он не имел возможности вникать во все детали быта и учебы кадет, да и желания, наверное, особого не было удаляться от императорского двора.

Была еще одна особенность в нашем корпусе, это — господство гардемаринов и особенно старших в каморах над кадетами; первые употребляли последних в услугу как сущих своих дворовых людей. Я сам, бывши кадетом, подавал старшему умываться, снимал сапоги, чистил платье, перестилал постель и помыкался на посылках с записочками, иногда в зимнюю ночь босиком по галерее бежишь и не оглядываешься.. Боже избави ослушаться! — прибьют до полусмерти. Зато какая радость, какое счастье, когда произведут, бывало, в гардемарины; тогда из крепостных становишься уже сам барином, и все повинуются» (Морской кадетский корпус. Краткий исторический очерк. С.94-95).

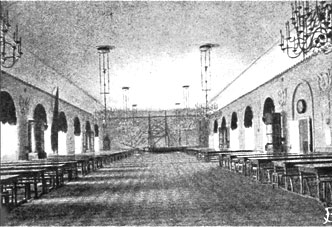

Павел I имел звание генерал-адмирала, то есть еще будучи наследником престола, официально командовал флотом. Поэтому, став императором, он постоянно и даже несколько назойливо демонстрировал свою отеческую любовь к Морскому кадетскому корпусу, присутствовал на занятиях, бывал в спальнях кадет и в столовой (уникальном огромном зале, построенном С.М.Волковым без колонн, как тогда говорили, с «висячим потолком», что, бесспорно, стало достопримечательностью корпуса - фото слева), раздавал направо и налево воинские звания и классные чины.

Первым делом Платон Яковлевич взялся за подготовку молодых преподавателей, отправив старых на пенсию. Инспектор классов составил программу, если так можно назвать, курса повышения их квалификации, сам читал лекции, проводил практические занятия, приглашал для выступления лучших профессоров и преподавателей других столичных кадетских корпусов и Академии наук. П.Я.Гамалея тщательно изучил все, что было интересного и нового в организации учебно-воспитательного процесса как в русских кадетских корпусах, так и в военно-учебных заведениях Франции и Англии и на этой основе с учетом морской специфики написал полный «Морской курс» (такого в ту пору не было ни в одной стране мира). В течение трех лет он также подготовил целый ряд учебных пособий: «Алгебра, с приложением ее к геометрии», «Дифференциальное и интегральное исчисление», «Механика», «Теория кораблестроения», «Морская практика».

Результаты не замедлили сказаться на выпускных экзаменах 1804 года, когда по представлению морского министра Чичагова 13 лучших гардемарин от имени императора получили в подарок по «прекрасному секстану английской работы». Подарок, сопровождавшийся письмом за подписью морского министра, становился семейной реликвией и передавался из поколения в поколение морских офицеров: «Его императорское величество вследствие засвидетельствования комиссии, экзаменовавшей Вас с прочими воспитанниками Морского кадетского корпуса, об успехах Ваших в высшей математике и в пауках, до морского офицера относящихся, всемилостивейше жалует Вас в знак высочайшего своего благоволения секстаном, который с удовольствием препровождая при сем, надеюсь, что сей монарший подарок послужит Вам поощрением к вящему усовершенствованию себя в искусстве морского офицера».

Платон Яковлевич Гамалея приложил немало сил, чтобы вернуть Морскому кадетскому корпусу былую славу, но, уделяя слишком много внимания математическим и специальным учебным дисциплинам, упускал из виду другие науки, и в преподавании их не удалось достичь тех вершин, которыми славилось раньше это военно-учебное заведение.

В 1811 году для воспитанников корпуса была введена новая форма одежды, шляпы заменялись киверами. В преддверии войны кадет и гардемарин стали усиленно обучать строевой подготовке и ружейным приемам. С этой целью в корпус прибыли унтер-офицеры морских полков. Видимо, уже тогда рассматривался вопрос об использовании морских офицеров па сухопутном театре военных действий. С началом Отечественной войны 1812 года гардемарины были досрочно выпущены из корпуса, а кадеты вместе с воспитанниками других столичных кадетских корпусов отправлены в Финляндию, в морскую крепость Свеаборг.

|

Надо

сказать, что после смерти Петра I престиж службы на флоте резко

упал. Дворяне предпочитали записывать своих сыновей уж если не в

кадетские корпуса, то рядовыми в гвардейские пехотные или

кавалерийские полки, а не отдавать их в морской флот, где служба

была значительно тяжелее и опаснее, чем в сухопутных войсках.

Немаловажным обстоятельством было и то, что главной силой в

дворцовых переворотах, последовавших после смерти Петра I,

выступали сухопутные и гвардейские полки, обладавшие

определенным влиянием на верховную власть, чего не имели

представители флота.

Надо

сказать, что после смерти Петра I престиж службы на флоте резко

упал. Дворяне предпочитали записывать своих сыновей уж если не в

кадетские корпуса, то рядовыми в гвардейские пехотные или

кавалерийские полки, а не отдавать их в морской флот, где служба

была значительно тяжелее и опаснее, чем в сухопутных войсках.

Немаловажным обстоятельством было и то, что главной силой в

дворцовых переворотах, последовавших после смерти Петра I,

выступали сухопутные и гвардейские полки, обладавшие

определенным влиянием на верховную власть, чего не имели

представители флота. В

1749 году князь Михаил Белосельский подал императрице

Елизавете Петровне прошение, в котором между прочим писал:

«Гардемарину в научении не менее надлежит быть и по регламенту

выучить все науки, как 6 или 7 лет, а потом иметь вступить

только в унтер-офицеры, почему и паче кураж к научению и охота к

службе простыть и охладенеть может... А понеже служба морская

есть многотрудная, охотников же к ней весьма малое число, а

ежели смею донести — никого; академия состоит хотя из

дворянства, но весьма из небогатого, почти платья и доброго

пропитания не имеющего, и следовательно, в большие чины надежды

и впредь, по их воспитанию, положить невозможно. Нынешние же

офицеры, кои почти все заводу государя императора Петра I (ибо

во время императрицы Анны Иоановны академия едва ли не вся

переведена была и весьма в малом числе дворян состояла), ежели

каким-либо образом отныне от бескуражицы скоро перевестися

могут, то в самом деле не без трудности кем исправлять будет

морскую службу, понеже в сухопутстве офицера в 3 года доброго

получить можно, а морского менее 12 лет достигать невозможно»

(Морской кадетский корпус.

Краткий исторический очерк. С. 56 - 57).

В

1749 году князь Михаил Белосельский подал императрице

Елизавете Петровне прошение, в котором между прочим писал:

«Гардемарину в научении не менее надлежит быть и по регламенту

выучить все науки, как 6 или 7 лет, а потом иметь вступить

только в унтер-офицеры, почему и паче кураж к научению и охота к

службе простыть и охладенеть может... А понеже служба морская

есть многотрудная, охотников же к ней весьма малое число, а

ежели смею донести — никого; академия состоит хотя из

дворянства, но весьма из небогатого, почти платья и доброго

пропитания не имеющего, и следовательно, в большие чины надежды

и впредь, по их воспитанию, положить невозможно. Нынешние же

офицеры, кои почти все заводу государя императора Петра I (ибо

во время императрицы Анны Иоановны академия едва ли не вся

переведена была и весьма в малом числе дворян состояла), ежели

каким-либо образом отныне от бескуражицы скоро перевестися

могут, то в самом деле не без трудности кем исправлять будет

морскую службу, понеже в сухопутстве офицера в 3 года доброго

получить можно, а морского менее 12 лет достигать невозможно»

(Морской кадетский корпус.

Краткий исторический очерк. С. 56 - 57). Все

эти многочисленные обращения в конечном итоге привели к тому,

что 15 декабря 1752 года был создан Морской кадетский

корпус. В него вошли воспитанники морской академии, дворяне,

обучавшиеся в московской Навигацкой школе на Сухаревой башне, в

Морской артиллерийской школе и в гардемаринской роте. Здание

Морской академии на Васильевском острове и все ее имущество было

передано новому военно-учебному заведению. Штат корпуса был

определен в 360 воспитанников, которые в строевом отношении

делились на три роты, а в учебном на три класса (соответственно

в каждой роте и классе было по 120 человек). Воспитанники

первого, или выпускного, класса назывались гардемаринами,

а второго и третьего кадетами. Из второго класса

планировалось выбирать около 30 человек в артиллерийские кадеты.

Что касается практического обучения, то предписывалось всех

гардемарин и артиллерийских кадет второго класса ежегодно

направлять на боевые корабли различных эскадр.

Все

эти многочисленные обращения в конечном итоге привели к тому,

что 15 декабря 1752 года был создан Морской кадетский

корпус. В него вошли воспитанники морской академии, дворяне,

обучавшиеся в московской Навигацкой школе на Сухаревой башне, в

Морской артиллерийской школе и в гардемаринской роте. Здание

Морской академии на Васильевском острове и все ее имущество было

передано новому военно-учебному заведению. Штат корпуса был

определен в 360 воспитанников, которые в строевом отношении

делились на три роты, а в учебном на три класса (соответственно

в каждой роте и классе было по 120 человек). Воспитанники

первого, или выпускного, класса назывались гардемаринами,

а второго и третьего кадетами. Из второго класса

планировалось выбирать около 30 человек в артиллерийские кадеты.

Что касается практического обучения, то предписывалось всех

гардемарин и артиллерийских кадет второго класса ежегодно

направлять на боевые корабли различных эскадр. Первым

директором Морского кадетского корпуса стал крупный ученый,

гидрограф и географ, капитан 1 ранга А.И.Нагаев.

Первым

директором Морского кадетского корпуса стал крупный ученый,

гидрограф и географ, капитан 1 ранга А.И.Нагаев. Результаты

выпускных экзаменов, которые скрупулезно отмечались в особых

экзаменационных тетрадях на каждого выпускника, свидетельствуют о

том, что в Морском кадетском корпусе того времени будущие морские

офицеры получали основательные теоретические знания и практические

навыки.

Результаты

выпускных экзаменов, которые скрупулезно отмечались в особых

экзаменационных тетрадях на каждого выпускника, свидетельствуют о

том, что в Морском кадетском корпусе того времени будущие морские

офицеры получали основательные теоретические знания и практические

навыки. Из

курса морской практики экзаменующемуся были заданы следующие вопросы:

Из

курса морской практики экзаменующемуся были заданы следующие вопросы: В

том, что учащиеся отлично отвечали на многочисленные и, надо сказать,

совсем не простые вопросы, большая заслуга преподавателей Морского

кадетского корпуса, многие из которых перешли из Морской академии.

Мы уже упоминали некоторых из них. Но

В

том, что учащиеся отлично отвечали на многочисленные и, надо сказать,

совсем не простые вопросы, большая заслуга преподавателей Морского

кадетского корпуса, многие из которых перешли из Морской академии.

Мы уже упоминали некоторых из них. Но Крупные

изменения произошли в Морском кадетском корпусе в 1761 году, когда

туда был назначен капитан-лейтенант Иван Логинович Голе

Крупные

изменения произошли в Морском кадетском корпусе в 1761 году, когда

туда был назначен капитан-лейтенант Иван Логинович Голе Добиваясь

повышения жалованья корпусным офицерам, директор аргументировал это

так: «Понеже

Морской корпус есть во всем равен Сухопутному, имея оный своим

основанием, и офицеры, неся на берегу равную тягость сухопутным

кадетским, сверх того должны на море служить как морские. Смотрение

и воспитание молодых людей совершенно может назваться тягостию,

потому что оное беспрестанно попечения и присмотру требует и потому

кадетский офицер ежедневно при своей должности быть обязан... к тому

же кадетские офицеры излишне в чистоте содержать себя должны,

находясь всегда в экзерции; но при самой их должности, как-то в

дежурстве, в караулах, в нарядах, излишнего белья и мундиров

требуется, так что они почти всегда в мундирах быть принуждены, да и

воспитываемым в кадетском корпусе молодым дворянам во всем, как и в

чистоте одежды, собою образ давать должны».

(Веселаго Ф Очерк истории Морского

кадетского корпуса. С. 144-145).

Добиваясь

повышения жалованья корпусным офицерам, директор аргументировал это

так: «Понеже

Морской корпус есть во всем равен Сухопутному, имея оный своим

основанием, и офицеры, неся на берегу равную тягость сухопутным

кадетским, сверх того должны на море служить как морские. Смотрение

и воспитание молодых людей совершенно может назваться тягостию,

потому что оное беспрестанно попечения и присмотру требует и потому

кадетский офицер ежедневно при своей должности быть обязан... к тому

же кадетские офицеры излишне в чистоте содержать себя должны,

находясь всегда в экзерции; но при самой их должности, как-то в

дежурстве, в караулах, в нарядах, излишнего белья и мундиров

требуется, так что они почти всегда в мундирах быть принуждены, да и

воспитываемым в кадетском корпусе молодым дворянам во всем, как и в

чистоте одежды, собою образ давать должны».

(Веселаго Ф Очерк истории Морского

кадетского корпуса. С. 144-145). В

1774 году главным инспектором классов, то есть заместителем по

учебной работе, в Морском кадетском корпусе стал Григорий

Андреевич Полетика, который прежде всего обязал преподавателей

готовить «печатные руководства»» по их предметам, своего рода

конспекты, которые служили хорошим подспорьем гардемаринам и кадетам

в работе над учебниками и учебными пособиями. По его предложению

хорошо успевающих учеников, так же как и в других кадетских корпусах,

стали награждать медалями, книгами, астрономическими инструментами;

нерадивых же и недисциплинированных воспитанников наказывали н

В

1774 году главным инспектором классов, то есть заместителем по

учебной работе, в Морском кадетском корпусе стал Григорий

Андреевич Полетика, который прежде всего обязал преподавателей

готовить «печатные руководства»» по их предметам, своего рода

конспекты, которые служили хорошим подспорьем гардемаринам и кадетам

в работе над учебниками и учебными пособиями. По его предложению

хорошо успевающих учеников, так же как и в других кадетских корпусах,

стали награждать медалями, книгами, астрономическими инструментами;

нерадивых же и недисциплинированных воспитанников наказывали н И

все было бы хорошо, если бы возникший в 1771 году на Васильевском

Острове сильный пожар не уничтожил до основания здание Морского

кадетского корпуса...

И

все было бы хорошо, если бы возникший в 1771 году на Васильевском

Острове сильный пожар не уничтожил до основания здание Морского

кадетского корпуса... Все

это н

Все

это н Из

Морского кадетского корпуса стали выпускаться гардемарины с таким

низким общеобразовательным уровнем и минимумом профессиональных

знаний и навыков, что это стало бросаться в глаза командирам

кораблей, на которые они попадали служить. Была реальная опасность

постепенного размывания этой серой массой корпуса морских офицеров.

Положение мог исправить только скорейший перевод Морского кадетского

корпуса обратно в Петербург, что и было сделано по распоряжению

императора Павла I, чтобы «колыбель флота. Морской кадетский

корпус, был близко к генерал-адмиралу, и поэтому перевести оный из

Кронштадта в Петербург». Ему передавалось здание бывшего Корпуса

чужестранных единоверцев, который решением Павла I был закрыт, часть

его кадет переходила в Сухопутный, Артиллерийский и инженерный

корпуса, а оставшиеся воспитанники оставались в Морском кадетском

корпусе.

Из

Морского кадетского корпуса стали выпускаться гардемарины с таким

низким общеобразовательным уровнем и минимумом профессиональных

знаний и навыков, что это стало бросаться в глаза командирам

кораблей, на которые они попадали служить. Была реальная опасность

постепенного размывания этой серой массой корпуса морских офицеров.

Положение мог исправить только скорейший перевод Морского кадетского

корпуса обратно в Петербург, что и было сделано по распоряжению

императора Павла I, чтобы «колыбель флота. Морской кадетский

корпус, был близко к генерал-адмиралу, и поэтому перевести оный из

Кронштадта в Петербург». Ему передавалось здание бывшего Корпуса

чужестранных единоверцев, который решением Павла I был закрыт, часть

его кадет переходила в Сухопутный, Артиллерийский и инженерный

корпуса, а оставшиеся воспитанники оставались в Морском кадетском

корпусе.  Перевод

был произведен небывало быстро: уже на третий день подписания

распоряжения, то есть 10 декабря 1796 года, кадеты и гардемарины

разместились в новом здании. В следующем го

Перевод

был произведен небывало быстро: уже на третий день подписания

распоряжения, то есть 10 декабря 1796 года, кадеты и гардемарины

разместились в новом здании. В следующем го