|

Сухопутный шляхетский кадетский корпус

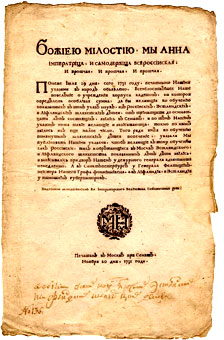

29 июня 1731 года был принят указ о создании Сухопутного шляхетского кадетского корпуса.

В корпусе положено было обучать не только военным, но и общеобразовательным предметам, «понеже не каждого человека природа к одному воинскому склонна». Тем самым закладывались основы не только общеобразовательного направления в обучении взамен существовавшего до того профессионального, но и двойного назначения корпуса: готовить как военнослужащих, так и гражданских чиновников. В этом заключалось существенное отличие российского кадетского корпуса от европейских.

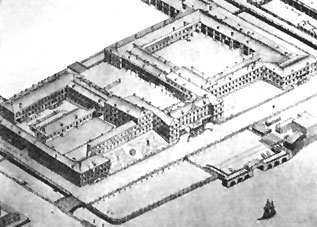

Фрагмент плана Сент-Илера. 1767

В корпус принимались исключительно дворянские дети, уже научившиеся читать и писать. Здесь они обучались математике, истории и географии, артиллерии, фортификации, фехтованию, верховой езде и «прочим к воинскому искусству потребным наукам», а также немецкому, французскому и латинскому (для желающих после обучения заниматься науками) языкам, чистописанию, грамматике, риторике, рисованию, танцам, морали и геральдике, а также предписывалось обучать кадет "солдатской экзерции". Эти последние занятия предписывалось проводить ежедневно, но потом было определено: «Впредь кадет военной экзерции обучать в каждую неделю но одному дню, дабы оным от того в обучении других наук препятствий не было».

Организован корпус был по военному типу и делился на две роты по 100 человек. Кадеты жили в комнатах по 6-7 человек, причем один из них назначался старшим, «уставщиком в камрадстве». По корпусу назначались дежурные офицеры (капитан и поручик), которые не имели права покидать здание корпуса.

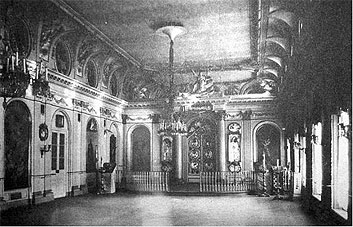

Церковь 1 кадетского корпуса

Что касается нравственного воспитания в Сухопутном кадетском корпусе, то на сей счет есть различные мнения, однако несомненно, что в первые годы существования корпуса повторялись старые ошибки, поскольку живы были воспоминания о петровских военно-учебных заведениях и царивших в них порядках. Кадеты рассматривались как «нижние чины», и соответственно требования к ним ничем не отличались от требований командира роты к своим солдатам. Их так же, как и солдат, наказывали за нарушение установленных порядков и правил. И так продолжалось до тех пор, пока корпус не возглавил Иван Иванович Бецкой (но другим источникам — Бецкий).

С того времени и началась его педагогическая деятельность. Екатерина II одобряла идею Бецкого о «воспитании новой породы людей». Ко времени вступления и должность главного директора Сухопутного шляхетского кадетского корпуса (7 марта 1765 1.) Н.Н.Бецкой уже имел солидный педагогический опыт и вполне сформировавшиеся воззрения (заметим, что, кроме Сиротского дома, он директорствовал также в Коммерческом училище и Институте благородных девиц). Екатерина II поддерживала его начинания и считала, что сибаритствующих отпрысков дворянских семей следует с молодых лот воспитывать соответствующим образом и готовить дли военной и государственной службы.

В Прежде всего ликвидировали деление воспитанников на роты; уставом вводилось пять возрастов, каждый состоял из пяти отделений, где учились и дворянские дети, и гимназисты — то есть дети разночинцев. Из гимназистов мыслилось готовить учителей для корпуса, и они на равных правах должны были воспитываться и обучаться с кадетами. Этим Бецкой намеревался как бы сблизить молодое поколение различных сословий и избежать в будущем разногласий между ними. В первый возраст стали набирать 5-6-летних мальчиков, в каждом возрасте они должны были проучиться но 3 года и из корпуса выпускались лет в 20, причем на протяжении всех 15 лет учебы родители не могли требовать их возвращения домой. Тем не менее желающих отдать своих детей в корпус было очень много, да это и не удивительно, так как дворяне в те времена не признавали ни Греко-Латинской академии, ни Академии наук, ни других гражданских учебных заведений, считая их недостойными для своих отпрысков, и единственным путем, сулившим в будущем большие перспективы, оставались кадетские корпуса. И.И.Бецкой, однако, стал отдавать преимущество при поступлении в корпус детям, родители которых погибли или были ранены на войне, или обедневшим дворянам, которые на свои средства не могли дать приличного образования детям (этот принцип приема в русские кадетские корпуса сохранялся и в дальнейшем).

Во времена Бецкого первый возраст находился под присмотром дам, или надзирательниц. Они заботились о здоровье воспитанников, гуляли с ними, прививали хорошие манеры, приучали к иностранным языкам. В малолетнем отделении были также священник с дьячком, которые, кроме церковной службы, проводили занятия по Закону божьему, учитель русского языка, несколько учителей рисования и танцев. Малолетнее отделение располагалось в отдельном здании.

Кадет первого возраста.

Второй возраст объединял детей 9-12 лет и находился под наблюдением гувернеров-мужчин, которые не должны были «обходится с детьми сурово, наблюдать, чтоб сами собой подавали пример кротости и умеренности и чтоб время воспитания и учения без пользы не проходило». Вместе с учителями они должны были приучать воспитанников самим обслуживать себя, с тем чтобы они могли обходиться без служителей, внушать им «любовь к добродетели и благонравию, примечать в каждом склонность природную и качество разума, дабы тем, кои понятнее других, споспешествовать и в прочих науках»». От преподавателей и гувернеров требовалось отмечать, к чему каждый способен, какие у него задатки и склонности, наблюдая за воспитанниками во время уроков, игр и на прогулках. Это позволяло определить, где с большей пользой можно было использовать молодого человека — на военной службе или гражданской. Во втором возрасте, кроме предметов, начатых в первом, изучали географию, хронологию, историю, мифологию, арифметику, геометрию и старославянский язык.

Кадеты второго и третьего возрастов.

Третий возраст — 12-15 лет — по своей организации практически не отличался от второго. По замыслу Бецкого, воспитанники этого возраста должны были заботиться «о приведении в совершенство начатых в предыдущих возрастах наук»» и, кроме того, изучать латинский язык, основы военной и гражданской архитектуры, а также бухгалтерию. В третьем возрасте заканчивалась общеобразовательная подготовка кадет.

В четвертом и пятом возрастах жизнь и учеба кадет менялась — они попадали под начало офицеров, которые должны были «особливо наблюдать, чтобы кадеты никогда праздны не были, склонять их с ласковостью и любовью, дабы сами для себя сыскивали полезные упражнения». От офицеров-воспитателей и командиров требовалось обращаться с кадетами твердо, но в то же время не внушая им страха, от которого впоследствии трудно избавиться.

Кадет четвертого/пятого возраста.

Этими возрастами командовал подполковник. Его помощники в звании капитанов обучали кадет военным наукам. Изучались фортификация, осада и оборона крепостей, артиллерия, уставы; унтер-офицеры руководили строевой подготовкой. С 1775 года обязательными учебными предметами стали физика и химия. Появились физический и химический кабинеты с «оптической каморой», телескопом, компасами, коллекцией сибирских минералов (самородки золота и серебра, различные руды, свинец, купорос и т.д.). Уделялось внимание курсам гражданской архитектуры и юриспруденции, углублялись знания французского, немецкого, латинского (или итальянского) языков. Занимались фехтованием и верховой ездой.

Федор Волков (слева), один из основателей первого русского профессионального театра, прославивший его своим актерским искусством, также учился в Сухопутном кадетском корпусе и входил в группу Сумарокова.

По мнению Бецкого и его преемника графа Федора Евстафьевича Ангальта, кадеты должны были учиться легко, без принуждения преподавателей. Как отмечал в своих «Записках» бывший воспитанник Сухопутного шляхетского кадетского корпуса С.Н .Глинка, «деспотизм азиатский вреден и в делах человеческих, и в области учения» (Русские мемуары. М., 1988. С. 369). Эту мысль разделяли воспитатели и преподаватели корпуса, стараясь принуждение кадет к занятиям заменить возбуждением интереса к изучаемым предметам, убеждением в пользу знаний, в их необходимости для молодого человека, решившего посвятить себя служению Отечеству. В корпусе была собрана богатая библиотека отечественной и зарубежной литературы, разбит ботанический сад, представлявший флору не только России, но и некоторых других стран, были также учебный арсенал, механическая и архитектурная «каморы»» и даже небольшая картинная галерея. Кадеты пятого возраста — от 18 до 21 года — заканчивали учебные курсы, начатые в четвертом возрасте, и, избрав гражданскую или военную службу, уже не могли менять специализацию. В нору своего командования корпусом Бецкой считал очень важным повторение всех пройденных курсов. «Сей возраст долженствует быть жатвою посеянного в предыдущие четыре, — считал он. — Здесь надлежит хорошим и мужественным воспитанием просветившемуся кадету зрело рассуждать, какое бы для себя избрать состояние в обществе на великом театре света».

Учителям и воспитателям вменялось в обязанность с кадета— «обходиться со всякою тихостью и учтивостью, кои должны быть неразлучными с воспитанном, к чему они не иначе и призваны; если случится, что какое-то воспитанник учинит какую-либо важную погрешность, кого без наказания оставит» опасно, то должно донесть о том высшему начальнику сего общества для решения оного». Тем самым устранялась практика единоличного решения о наказании. Вообще надо отметит», что Иван Иванович Бецкой был ярым противником телесных наказании, считая их гнусным средством. По этому поводу он писал: «Желательно б было, чтоб не только телесные, но и всякого рода наказания вовсе уничтожить, но как, может быть, найдутся такие, которые пренебрегли такое неоценённое милосердие и, позабывши свою должность, будут впадать в преступления, порочные дворянству, что таковые имеют быть наказуемые выговорами при собрании своих товарищей, штрафным столом (то есть питанием отдельно от товарищей), сажанием под арест и на осла (дворянин мог ездить только на лошади, посадить его на осла было бесчестьем), лишением постели и подушек, одеванием в китель (специальный штрафной китель черного цвета), содержанием прочим кадетам во время кушанья (обслуживание кадет во время обеда), сажанием на хлеб и воду, лишением на время мундира, заключением в железа (пребывание под арестом в кандалах)». Изменилось отношение даже к такому тяжкому проступку, как побег из военно-учебного заведения. Если раньше за него подвергали жесточайшим телесным наказаниям, а в Морской академии это грозило смертной казнью, то в кадетском корпусе за первый побег отсылали на учебу в гарнизонную школу для солдатских детей сроком на полгода, а за повторный — на три года. Как видим, наказания были больше морального свойства. В каждом возрасте имелся специальный так называемый штрафной журнал, куда заносились все проступки кадет и делались записи о мерах, применяемых для их исправления, и об эффективности этих мер для каждого обучаемого. Два раза в месяц подавались рапорта в канцелярию корпуса о наказанных кадетах.

Устав кадетского корпуса устанавливал основы нравственного воспитания. Так, надзирателям предписывалось «иметь над вверенными им кадетами радетельное смотрение, дабы они во всех своих поведениях добродеяние, учтивость... всегда чинили, а лжи и неверности и прочия шляхетству непристойные пороки у них весьма искоренены были». Нравственному воспитанию способствовали и музыкальные занятия, танцы, без которых просто немыслимо было воспитание светского человека. К выпуску из корпуса кадет должен был научиться сносно играть на одном из музыкальных инструментов. Огромное значение в воспитании юношей имело личное общение с ними начальника корпуса. Бецкой практиковал приглашения хорошо успевающих кадет к себе домой на чай. и это рассматривалось как поощрение. Малолетних кадет приглашала к себе и императрица Екатерина II, чтобы они играли с ее внуками.

Для каждого предмета, выносимого на экзамены, устанавливалось минимальное и максимальное количество баллов (от 1/8 до 128), которые мог получить кадет. Например, за предмет «российское письмо» баллы устанавливались от 1/8 до 2, за знание русской грамматики — от 1 до 96, арифметики — от 1 до 32 и т.д. После экзаменов все баллы суммировались и определялись лучшие ученики, которые награждались медалями, различными чертежными инструментами, книгами. Все награды заносились в формуляр учащихся, и это имело значение при распределении после выпуска. Известный уже нам С.Н.Глинка вспоминал, что после одного из экзаменов его наградили книгой «Житие Клевеланда, побочного сына Кромвеля» в переводе Харламова. Интересна была реакция молодого Глинки на эту книгу. «Мечтательное воображение до того овладело мной, — вспоминал он, — что я заливался слезами от сказки о Бове Королевиче, читая, каким образом девка-чернавка спасла юного королевича от козней и злобы его гонителей». Надо сказать, что, находясь 15 лет практически в тепличных условиях корпуса, где граф Ангальт называл воспитание «нежной матерью, которая, отдаляя тернии, ведет питомца своего по цветам», молодые люди по сути оказывались оторванными от реальной жизни. Получив отличное образование и воспитание, но сталкиваясь с суровыми условиями крепостнической России, выпускники кадетского корпуса подчас терялись, не умея найти достойного применения тому, чему их учили долгие годы. Поэтому, хотя и много было офицеров, генералов и государственных деятелей, окончивших в свое время кадетский корпус, но все же значительная часть бывших его воспитанников оставляла службу и возвращалась в родовые имения. Правда, С.Н.Глинка считал, что тот, кто воспитан любовью и вниманием, чье сердце не окаменело от роскоши и тщеславия, тот будет везде полезен.

Из лучших кадет гренадерской и мушкетерских рот назначались унтер-офицеры, имевшие определенные знаки различия, преимущества по службе и повышенное денежное содержание. Причем в гренадерскую роту отбирались кадеты, наиболее подготовленные в строевом отношении, — служить в гренадерской роте считалось более почетно, чем в мушкетерских. Введение рот в корпусе ставило кадет в совершенно иные отношения с командирами, воспитателями и преподавателями; это влияло на повышение дисциплины, приближало к армейской действительности. Стремясь улучшить военное образование, Кутузов ввел в корпусе занятия по тактике и военной истории. Эти занятия он проводил не только с кадетами, но и с офицерами корпуса (с этого времени во всех военно-учебных заведениях тактика и военная история стали обязательными предметами).

Кутузов ставил в пример тех, кто хорошо учился. В одном из своих приказов он выражал благодарность личному составу корпуса за отлично проведенные занятия в лагере. «Добрая воля и успехи господ унтер-офицеров, капралов и господ кадетов оправдывает доброе об них мнение с самого напала, да благословит Бог течение их в сем благородном поприще. Надеюсь, что не погубят они в праздности драгоценного времени в классах, но . ..приобретут знания, нужные благородному человеку во всяком состоянии...» (М.И.Кутузов. Документы. М.. 1950, Т.1. С.358). Плохо успевающие кадеты в лагере обязаны были заниматься учебными предметами во время, отведенное для отдыха. В отличие от Бецкого и Ангальта Кутузов по отношению к кадетам действовал не только методом убеждения, но и принуждения, о чем свидетельствуют его приказы по корпусу: «...Из господ кадет и гимназистов великое число явилось ленивых, которым на поправление успехов даю месяц сроку; ежели и затем окажутся таковые, то унтер-офицеры будут разжалованы, а кадеты наказаны»; плохо успевающих кадет «за нерадение ни по какому случаю, доколе исправятся, со двора не увольнять, в свободные ж часы приказать заниматься обучением в каморах, а в праздничные дни не отпущать даже и во внутренность корпуса» (Кутузов М.И. Документы. Т.1. С-361, 370).

В этот период в корпусе прочно утвердилась классно-урочная система обучения, по которой в классе стали объединять воспитанников одного возраста и приблизительно одного уровня знании. Перевод кадет в следующий класс осуществлялся теперь после успешной сдачи экзаменов но определенным дисциплинам. Кроме того, вводились зимние и летние каникулы. На протяжении многих лет совместной учебы класс становился дружной семьей, и это чувство товарищества сохранялось и в дальнейшей службе. Вот как писал об этом выпускник Сухопутного кадетского корпуса, участник Отечественной войны 1812 года Ф.Н. Глинка: «Я имел удовольствие обнять брата моего Григория, служащего в Либавском пехотном полку. Общество офицеров в этом полку прекрасное, солдаты отменно хороши. Объехав несколько полков, я везде находил офицеров, которые принимали меня как истинные друзья, как ближайшие родные. Кто же такие эти прекрасные люди? — спросишь ты. — Общие наши товарищи: кадеты! О! Как полезно общественное воспитание! Никакие уставы, никакие условия общества не могут произвести таких твердых связей между людьми, как свычка ранних лет. Совоспитанники по сердцу и душе встречаются везде с непритворным, сердечным удовольствием...» (Глинка Ф.Н. Письма русского офицера. М., 1987. С.7). Надо отметить, что в соответствии с уставом при назначении кадет после выпуска предписывалось руководствоваться строжайшей беспристрастностью, «несмотря ни на старшинство или службу, ни на прочия какие обстоятельства, но токмо едино суще всякого достоинство и понятие». Еще в самом начале, знакомясь с кадетами, М.И.Кутузов привел их в замешательство, когда сказал, что в отличие от графа Ангальта будет относиться к воспитанникам не как к детям, а как к солдатам. А вот что говорил он, прощаясь с ними уже после выпуска из корпуса: «Господа, вы не полюбили меня за то, что я сказал вам, что буду обходиться с вами, как с солдатами. Но знаете ли вы, что такое солдат? Я получил и чины, и ленты, и раны; но лучшею наградою почитаю то, когда обо мне говорят — он настоящий русский солдат. Господа! Где бы вы ни были, вы всегда найдете во мне человека, искренно желающего вам счастья, и который совершенно награжден за любовь к вам вашею славою, вашею честью, вашею любовью к Отечеству» (Русские мемуары. С.376). Михаилу Илларионовичу удалось решить многие вопросы обучения и воспитания будущих офицеров, добиваясь главной задачи — подготовить профессионально грамотных командиров пехотных и кавалерийских подразделений, способных противостоять сильной н накопившей боевой опыт французской армии. Его воспитанники впоследствии отлично зарекомендовали себя на полях сражений Отечественной войны 1812 года.

|

«Хотя, —

сказано в указе императрицы Анны Иоановны, — вседостойнейшей

памяти дядя наш государь Петр Великий, император, неусыпными своими

трудами воинское дело в такое уже совершенное состояние привел, что

оружие российское действия свои всему свету храбростью и искусством

показало... и воинское дело поныне еще в настоящем добром порядке

содержится, однако ж, чтобы такое славное и государству зело

потребное дело наивяще в искусстве производилось, весьма нужно, дабы

шляхетство от малых лет к тому в теории обучены, а потом и в

практику годны были; того ради указали мы: учредить корпус кадетов,

состоящий из 200 человек шляхетских детей от 13 до 18 лет».

«Хотя, —

сказано в указе императрицы Анны Иоановны, — вседостойнейшей

памяти дядя наш государь Петр Великий, император, неусыпными своими

трудами воинское дело в такое уже совершенное состояние привел, что

оружие российское действия свои всему свету храбростью и искусством

показало... и воинское дело поныне еще в настоящем добром порядке

содержится, однако ж, чтобы такое славное и государству зело

потребное дело наивяще в искусстве производилось, весьма нужно, дабы

шляхетство от малых лет к тому в теории обучены, а потом и в

практику годны были; того ради указали мы: учредить корпус кадетов,

состоящий из 200 человек шляхетских детей от 13 до 18 лет». Корпус

решено было открыть в столице — в Петербурге, как средоточении

культурного и научного потенциала государства. Ему отводился дом на

Васильевском Острове, ранее принадлежавший фавориту Петра I князю

Меншикову, где все кадеты «для учения и житья с немалым покоем

должны быть помещены по примеру прусского, датского и прочих

королевских кадетских домов, дабы они столь меньше гулянием и

непристойными обхождениями и забавами напрасно время не тратили, но

во всем, как в учении, так и в прочем их состоянии и поведении, над

ними непрестанное имелось надзирание». В том же доме обязаны были

проживать священник, часть офицеров, учителя и надзиратели.

Корпус

решено было открыть в столице — в Петербурге, как средоточении

культурного и научного потенциала государства. Ему отводился дом на

Васильевском Острове, ранее принадлежавший фавориту Петра I князю

Меншикову, где все кадеты «для учения и житья с немалым покоем

должны быть помещены по примеру прусского, датского и прочих

королевских кадетских домов, дабы они столь меньше гулянием и

непристойными обхождениями и забавами напрасно время не тратили, но

во всем, как в учении, так и в прочем их состоянии и поведении, над

ними непрестанное имелось надзирание». В том же доме обязаны были

проживать священник, часть офицеров, учителя и надзиратели. Организация

учебного процесса была связана с определенными трудностями, многое

приходилось делать, что называется, «на ощупь», поэтому неизбежны

были ошибки. Принятая в корпусе под командованием генерал-директора

Миниха система обучения была далека от совершенства.

Преподаватели редко объясняли материал, а требовали от учащихся

вызубривания разделов, самостоятельная работа кадет также

ограничивалась зубрежкой. Процесс обучения был однообразным, скучным

и не возбуждал интереса у учащихся. Хотя уже и тогда были попытки

хоть как-то разнообразить занятия, вводя определенные элементы

наглядности. Чтобы приучить кадет к иностранным языкам, учащихся,

для которых, например, родным языком был немецкий, размещали в

спальных помещениях рядом с «российскими», а на занятиях нелепо было

кадетам «в своих определенных классах всегда говорить тем языком,

который в том классе обучается...»

Организация

учебного процесса была связана с определенными трудностями, многое

приходилось делать, что называется, «на ощупь», поэтому неизбежны

были ошибки. Принятая в корпусе под командованием генерал-директора

Миниха система обучения была далека от совершенства.

Преподаватели редко объясняли материал, а требовали от учащихся

вызубривания разделов, самостоятельная работа кадет также

ограничивалась зубрежкой. Процесс обучения был однообразным, скучным

и не возбуждал интереса у учащихся. Хотя уже и тогда были попытки

хоть как-то разнообразить занятия, вводя определенные элементы

наглядности. Чтобы приучить кадет к иностранным языкам, учащихся,

для которых, например, родным языком был немецкий, размещали в

спальных помещениях рядом с «российскими», а на занятиях нелепо было

кадетам «в своих определенных классах всегда говорить тем языком,

который в том классе обучается...» Надо

иметь в виду, что воспитанники делились по группам изучаемых

дисциплин, которые и назывались классами. Учебный курс разделялся на

четыре класса, причем 4-й класс был младшим, а 1-й — самым старшим.

На обучение в 3, 2 и 1-м классах отводилось 5-6 лет. В соответствии

с классом, в котором обучался кадет, ему при выпуске присваивалось

или соответствующее воинское звание, или гражданский классный чин.

Отметим также, что общая ориентация кадетского корпуса на подготовку

не только офицеров, но и гражданских чиновников неминуемо влекла за

собой появление многопредметносги, от которой военно-учебные

заведения не могли избавиться. Дело в том, что в те времена

чиновничий аппарат во многом формировался из числа вышедших в

отставку офицеров, поэтому они должны были хорошо ориентироваться в

вопросах юриспруденции; военным инженерам поручалось строительство

портов, дорог, мостов, что требовало знания гражданской архитектуры

и т.д. Вот почему вопрос о многопредметности в военно-учебных

заведениях того времени не мог решаться механическим сокращением

изучаемых дисциплин, хотя и делались попытки урезать некоторые

учебные курсы или совместить их между собой.

Надо

иметь в виду, что воспитанники делились по группам изучаемых

дисциплин, которые и назывались классами. Учебный курс разделялся на

четыре класса, причем 4-й класс был младшим, а 1-й — самым старшим.

На обучение в 3, 2 и 1-м классах отводилось 5-6 лет. В соответствии

с классом, в котором обучался кадет, ему при выпуске присваивалось

или соответствующее воинское звание, или гражданский классный чин.

Отметим также, что общая ориентация кадетского корпуса на подготовку

не только офицеров, но и гражданских чиновников неминуемо влекла за

собой появление многопредметносги, от которой военно-учебные

заведения не могли избавиться. Дело в том, что в те времена

чиновничий аппарат во многом формировался из числа вышедших в

отставку офицеров, поэтому они должны были хорошо ориентироваться в

вопросах юриспруденции; военным инженерам поручалось строительство

портов, дорог, мостов, что требовало знания гражданской архитектуры

и т.д. Вот почему вопрос о многопредметности в военно-учебных

заведениях того времени не мог решаться механическим сокращением

изучаемых дисциплин, хотя и делались попытки урезать некоторые

учебные курсы или совместить их между собой. Бецкой

был незаконнорожденным сыном князя Трубецкого, который во время

Северной войны попал в плен к шведам. В Стокгольме и родился у

знаменитого русского вельможи сын, которому тот но существовавшей

тогда традиции дал часть своей фамилии. Правда, он дал ему еще

прекрасное по тем временам образование и значительное состояние.

Молодой Бецкой начал военную карьеру в Дании, но позже решил

приехать в Россию и основал I! Москве воспитательный дом для сирот.

Бецкой

был незаконнорожденным сыном князя Трубецкого, который во время

Северной войны попал в плен к шведам. В Стокгольме и родился у

знаменитого русского вельможи сын, которому тот но существовавшей

тогда традиции дал часть своей фамилии. Правда, он дал ему еще

прекрасное по тем временам образование и значительное состояние.

Молодой Бецкой начал военную карьеру в Дании, но позже решил

приехать в Россию и основал I! Москве воспитательный дом для сирот.

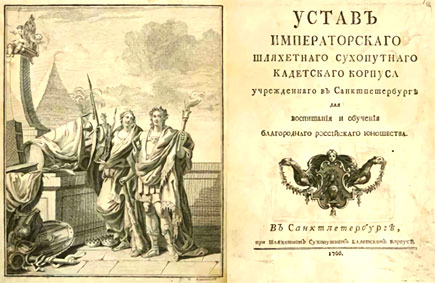

1766 году И.И.Бецкой составил «Устав Шляхетского сухопутного

кадетского корпуса для воспитания и обучения благородного

российского юношества».

1766 году И.И.Бецкой составил «Устав Шляхетского сухопутного

кадетского корпуса для воспитания и обучения благородного

российского юношества».

Приглашались

даже специальные учителя декламации — это были или русские артисты,

такие, как Плавильщиков, или иностранцы, например французский артист

Орфеи, который в свое время играл в домашнем театре Вольтера.

Приглашались

даже специальные учителя декламации — это были или русские артисты,

такие, как Плавильщиков, или иностранцы, например французский артист

Орфеи, который в свое время играл в домашнем театре Вольтера. Вообще

надо сказать, что в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе театральное

искусство пользовалось большой популярностью. Там даже образовалось

Общество любителей русской словесности, душой которого был кадет

Александр Сумароков

Вообще

надо сказать, что в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе театральное

искусство пользовалось большой популярностью. Там даже образовалось

Общество любителей русской словесности, душой которого был кадет

Александр Сумароков  Граф

Ангальт, сменивший Бецкого на посту директора Сухопутного

кадетского корпуса, также приглашал к себе отличившихся в учебе и

дисциплине учащихся. Бывший кадет С.Н.Глинка в «Записках» отмечал: «Незадолго

до своей кончины граф Ангальт подарил мне полное издание Плутарха.

Замечу здесь, что все то, что граф нам дарил, и все, что было в

пашей увеселительной зале, он покупал на собственное иждивение и

сверх того доставлял всевозможные льготы корпусным учителям. Граф

Ангальт был мот и расточитель на добрые дела...» (Русские мемуары.

С.376). Интересное новшество было введено в корпусе — так называемая

«говорящая стена», на которой писались различные афоризмы, изречения

мыслителей древности. После занятий граф Ангальт прогуливался по

парку с кадетами вдоль этой стены и объяснял значение написанного на

ней, дискутировал с ними, желая, чтобы кадеты не просто заучили их

на память, а поняли глубину их философского смысла. Экзамены в то

время проводились через каждые четыре месяца, а в конце года —

публичный экзамен в присутствии императрицы или «при министрах,

генералитете и прочих духовных и гражданских знатных персонах». В

дальнейшем этот порядок был несколько изменен: проводилось ежегодно

только два публичных экзамена — 15 марта и 15 сентября в присутствии

одного из сенаторов, некоторых профессоров и учителей Академии наук,

Инженерного корпуса.

Граф

Ангальт, сменивший Бецкого на посту директора Сухопутного

кадетского корпуса, также приглашал к себе отличившихся в учебе и

дисциплине учащихся. Бывший кадет С.Н.Глинка в «Записках» отмечал: «Незадолго

до своей кончины граф Ангальт подарил мне полное издание Плутарха.

Замечу здесь, что все то, что граф нам дарил, и все, что было в

пашей увеселительной зале, он покупал на собственное иждивение и

сверх того доставлял всевозможные льготы корпусным учителям. Граф

Ангальт был мот и расточитель на добрые дела...» (Русские мемуары.

С.376). Интересное новшество было введено в корпусе — так называемая

«говорящая стена», на которой писались различные афоризмы, изречения

мыслителей древности. После занятий граф Ангальт прогуливался по

парку с кадетами вдоль этой стены и объяснял значение написанного на

ней, дискутировал с ними, желая, чтобы кадеты не просто заучили их

на память, а поняли глубину их философского смысла. Экзамены в то

время проводились через каждые четыре месяца, а в конце года —

публичный экзамен в присутствии императрицы или «при министрах,

генералитете и прочих духовных и гражданских знатных персонах». В

дальнейшем этот порядок был несколько изменен: проводилось ежегодно

только два публичных экзамена — 15 марта и 15 сентября в присутствии

одного из сенаторов, некоторых профессоров и учителей Академии наук,

Инженерного корпуса. Надо

иметь в виду, что события за рубежами России в конце XVIII века

складывались весьма драматически. Это было время расцвета военной

славы Наполеона Бонапарта, который вел блистательные кампании на

полях Европы, перекраивая на свой лад ее политическую карту. Было

абсолютно ясно, что рано или поздно и России придется защищать свои

рубежи. В преддверии военного лихолетья русской армии нужны были

хорошо подготовленные офицеры, способные вести солдат в бой против

отлично вооруженного, обученного и закаленного и сражениях

противника. Между тем Сухопутный шляхетский кадетский корпус задачу

эту в полном объеме не решал. Это прежде всего понял Михаил

Илларионович Кутузов, который принял под свое командование

корпус в 1794 году, после смерти графа Ангальта. За плечами Кутузова

к атому времени уже была преподавательская работа в Артиллерийской и

инженерной школе, строевая служба и самое главное — участие в боевых

действиях против Оттоманской Порты; он хорошо знал потребности армии

в подготовленных офицерах.

Надо

иметь в виду, что события за рубежами России в конце XVIII века

складывались весьма драматически. Это было время расцвета военной

славы Наполеона Бонапарта, который вел блистательные кампании на

полях Европы, перекраивая на свой лад ее политическую карту. Было

абсолютно ясно, что рано или поздно и России придется защищать свои

рубежи. В преддверии военного лихолетья русской армии нужны были

хорошо подготовленные офицеры, способные вести солдат в бой против

отлично вооруженного, обученного и закаленного и сражениях

противника. Между тем Сухопутный шляхетский кадетский корпус задачу

эту в полном объеме не решал. Это прежде всего понял Михаил

Илларионович Кутузов, который принял под свое командование

корпус в 1794 году, после смерти графа Ангальта. За плечами Кутузова

к атому времени уже была преподавательская работа в Артиллерийской и

инженерной школе, строевая служба и самое главное — участие в боевых

действиях против Оттоманской Порты; он хорошо знал потребности армии

в подготовленных офицерах. Новый

директор произвел реорганизацию корпуса. Вместо пяти возрастов

вводились четыре мушкетерские роты и одна гренадерская по 96 кадетов

в каждой. Вместо первого возраста стало так называемое малолетнее

отделение, куда зачислялись дворянские дети в возрасте 4-7 лет, или

не имевшие родителей, или дети тех офицеров, которые вынуждены были

постоянно переезжать с места на место, часто менять гарнизоны. Это

был своего рода детский сад, в котором воспитательницы заботились

главным образом о здоровье своих воспитанников. В новом малолетнем

отделении в отличие от бывшего первого возраста учебных занятий не

было — начальник корпуса считал, что хорошо учиться, а

соответственно и служить в армии смогут только физически здоровые,

сильные, закаленные кадеты, поэтому в малолетнем отделении мальчиков

старались закаливать во время активных игр и прогулок на свежем

воздухе каждый день, в любую погоду.

Новый

директор произвел реорганизацию корпуса. Вместо пяти возрастов

вводились четыре мушкетерские роты и одна гренадерская по 96 кадетов

в каждой. Вместо первого возраста стало так называемое малолетнее

отделение, куда зачислялись дворянские дети в возрасте 4-7 лет, или

не имевшие родителей, или дети тех офицеров, которые вынуждены были

постоянно переезжать с места на место, часто менять гарнизоны. Это

был своего рода детский сад, в котором воспитательницы заботились

главным образом о здоровье своих воспитанников. В новом малолетнем

отделении в отличие от бывшего первого возраста учебных занятий не

было — начальник корпуса считал, что хорошо учиться, а

соответственно и служить в армии смогут только физически здоровые,

сильные, закаленные кадеты, поэтому в малолетнем отделении мальчиков

старались закаливать во время активных игр и прогулок на свежем

воздухе каждый день, в любую погоду. В

этот период преподавание военных дисциплин приобрело ярко выраженную

практическую направленность. Занятия для старших воспитанников из

классных комнат переносились на два месяца в летние лагеря, ставшие

затем традиционными во всех военно-учебных заведениях. В лагере

кадеты вставали в 6 часов утра по сигналу барабана. Начало занятий,

завтрак, обед, ужин и конец занятий также возвещались барабанными

сигналами. В лагере кадеты отрабатывали различные тактические приемы,

стреляли из ружей и артиллерийских орудий, получали определенные

командирские навыки, учились работать с картой, делать

топографическую съемку местности, распознавать сигналы, по команде

перестраиваться и во всем «весьма по-солдатски поступать». Чтобы

приучить кадет к несению службы, их назначали в караулы «к некоторым

честнейшим постам». Во время обеда один из них зачитывал вслух для

всех «несколько из артикулов, регламентов и указов, а также из

историев или газетов». В свободное от учебных занятий время кадеты

купались, загорали, занимались физическими упражнениями, что

способствовало укреплению здоровья и чему повышенное внимание

уделял директор корпуса.

В

этот период преподавание военных дисциплин приобрело ярко выраженную

практическую направленность. Занятия для старших воспитанников из

классных комнат переносились на два месяца в летние лагеря, ставшие

затем традиционными во всех военно-учебных заведениях. В лагере

кадеты вставали в 6 часов утра по сигналу барабана. Начало занятий,

завтрак, обед, ужин и конец занятий также возвещались барабанными

сигналами. В лагере кадеты отрабатывали различные тактические приемы,

стреляли из ружей и артиллерийских орудий, получали определенные

командирские навыки, учились работать с картой, делать

топографическую съемку местности, распознавать сигналы, по команде

перестраиваться и во всем «весьма по-солдатски поступать». Чтобы

приучить кадет к несению службы, их назначали в караулы «к некоторым

честнейшим постам». Во время обеда один из них зачитывал вслух для

всех «несколько из артикулов, регламентов и указов, а также из

историев или газетов». В свободное от учебных занятий время кадеты

купались, загорали, занимались физическими упражнениями, что

способствовало укреплению здоровья и чему повышенное внимание

уделял директор корпуса.